Палеонтологи ускорили образование янтаря с миллионов лет до 24 часов

Янтарь ценится во всем мире не только как украшение, но и как капсула времени, сохраняющая следы древней жизни — от редких образцов с каплями воды и пузырьками воздуха до растений, насекомых и даже птиц.

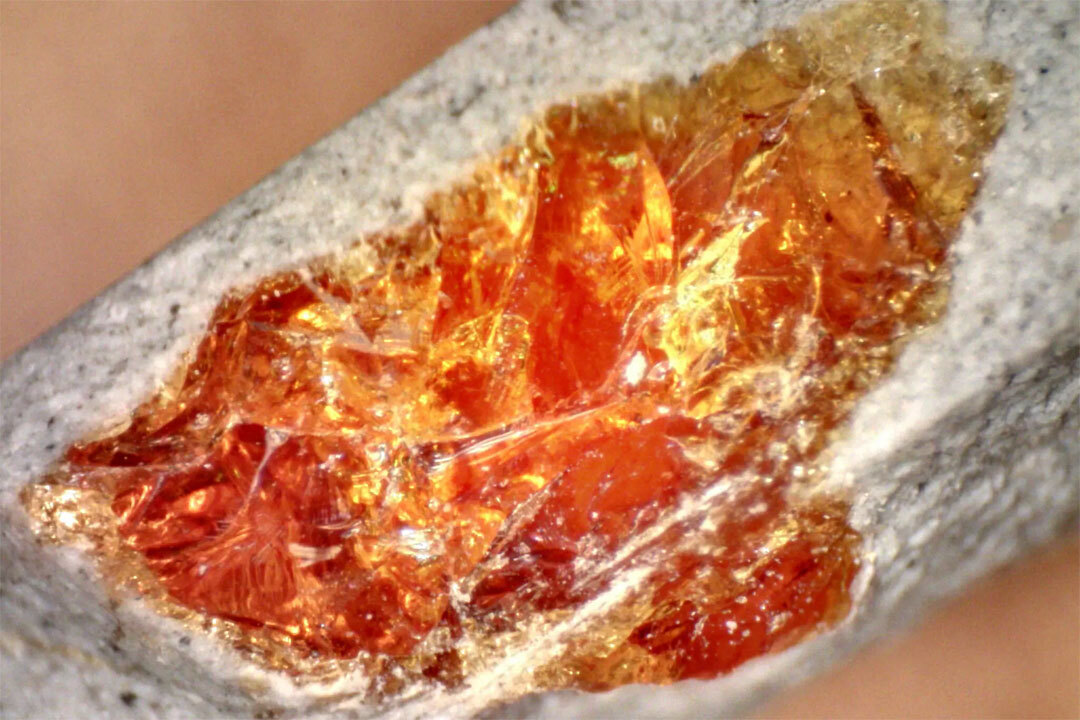

Обычно янтарь формируется миллионы лет, пока смола деревьев превращается в окаменелость, но палеонтологи ускорили этот процесс, создав аналог янтаря из сосновой смолы всего за 24 часа. Этот метод может помочь раскрыть биохимию образования янтаря — процесс, который иначе остался бы скрытым в глубинах доисторического прошлого.

Результаты эксперимента по ускоренному окаменению, опубликованные в журнале Scientific Reports, можно сравнить с блюдом, приготовленным в скороварке, сказал Эван Сайтта, научный сотрудник Филдовского музея в Чикаго и соавтор исследования.

Рецепт синтетического янтаря начался со смолы из Чикагского ботанического сада. Доктор Сайтта и его соавтор, независимый палеонтолог Томас Кей, поместили диски смоляной массы в устройство, которое мистер Кей собрал из медицинского пресса для таблеток, баллонов со сжатым воздухом и других подручных деталей.

Нагревая и сжимая образцы, исследователи имитировали диагенез — медленный физико-химический процесс, который происходит перед превращением смолы в окаменелость.

«Диагенез — это заключительный барьер, который нужно преодолеть, чтобы стать окаменелостью, — объясняет доктор Сайтта. — Это как последний штрих».

Некоторые образцы получились неидеальными, но несколько повторили свойства настоящего янтаря: потемнение, трещины, обезвоживание и повышенный блеск.

В ходе экспериментов ученые поняли, что изначально выбрали не ту разновидность сосны. Чаще всего в палеонтологии изучают янтарь из смолы деревьев семейства Sciadopitys, единственный современный представитель которого — японская зонтичная пихта.

Надо попробовать и другие растений, считает палеонтолог Мария Макнамара из Ирландского национального университета в Корке: «Нужно разобраться, какие смолы полимеризуются быстрее».

Кроме того, по ее мнению, для сравнения синтетического янтаря с натуральным необходим его полный химический анализ: «Смола дерева сохранилась, но нужна правильная, полная химическая характеристика».

Несмотря на ограничения исследования, доктор Макнамара уверена, что моделирование окаменения — важное направление. Некоторые палеонтологи воссоздают разложение костей или тканей, чтобы изучить влияние микробов. В ее лаборатории образцы подвергают «тепловому старению», исследуя сохранность биомолекул под воздействием температуры.

Без таких экспериментов «мы просто доверяем ископаемой летописи», добавила ученая: «Они помогают отделить факты от вымысла и понять, насколько летопись нас обманывает».

Доктор Сайтта пробовал и другие симуляции. В 2018 году он закопал вьюрка во влажный осадок, чтобы увидеть, как он уплотнится. Эксперимент вышел грязным и неудачным. Но после работы с мистером Кеем над палеонтологическиой скороваркой они добились большего успеха в изучении ранних стадий окаменения листьев, перьев и лап ящериц. В этих опытах кератин в перьях, например, выщелачивался, оставляя темный меланиновый отпечаток, похожий на окаменелое перо. (По признанию доктора Саитты, на конференциях он любит проверять коллег, предлагая отличить имитацию от настоящей окаменелости.)

В будущих экспериментах с янтарем доктор Сайтта планирует помещать в смолу насекомых, перья или растения. Это может быть полезно, потому что настоящие образцы ценны — некоторые стоят тысячи долларов — и не могут быть подвергнуты разрушающим методам анализа. «Насекомое в синтетическом янтаре не будет драгоценным, ведь оно создано в лаборатории», — пояснил он.

Ученые также хотят адаптировать метод для «приготовления» разложившегося органического материала и имитации геологического выветривания. Это позволит точнее воспроизвести разные стадии окаменения.

В перспективе методы экспериментального окаменения могут даже помочь изучить окаменелости будущего. Как сохранится жизнь антропоцена? Какой будет окаменелость ткани или кости, пропитанных микропластиком или тяжелыми металлами?

Через миллионы лет нас не будет, чтобы это проверить. Но с помощью устройства, похожего на скороварку, мы можем приблизиться к ответу.